近日,星空web版登录入口资环学院占新华教授团队在国际权威期刊《Journal of Hazardous Materials》上发表了题为“Risks of microplastics from polyurethane and polyethylene-polycarbonate coated fertilizers to soil-crop system”的研究论文,揭示了包膜肥源微塑料对作物生长及土壤生态功能的多维影响机制,为包膜肥的环境安全评估及农业绿色可持续发展提供了科学依据。

控释包膜肥料因其养分释放可控、利用率高、减施增效显著,已成为现代农业的重要技术手段。然而,其聚合物外壳在长期施用、机械扰动及环境老化过程中易发生断裂与碎片化,产生大量难降解的微塑料(MPs)颗粒。这些MPs可在农田土壤中长期累积,改变土壤理化性质与微生物群落结构,干扰植物根际生态过程,并可通过食物链传递,对生态系统和食品安全构成潜在风险。尽管已有一些星空web版登录入口传统塑料微粒的生态毒理研究,但针对包膜肥衍生MPs的植物响应及土壤生化效应仍缺乏系统性研究。

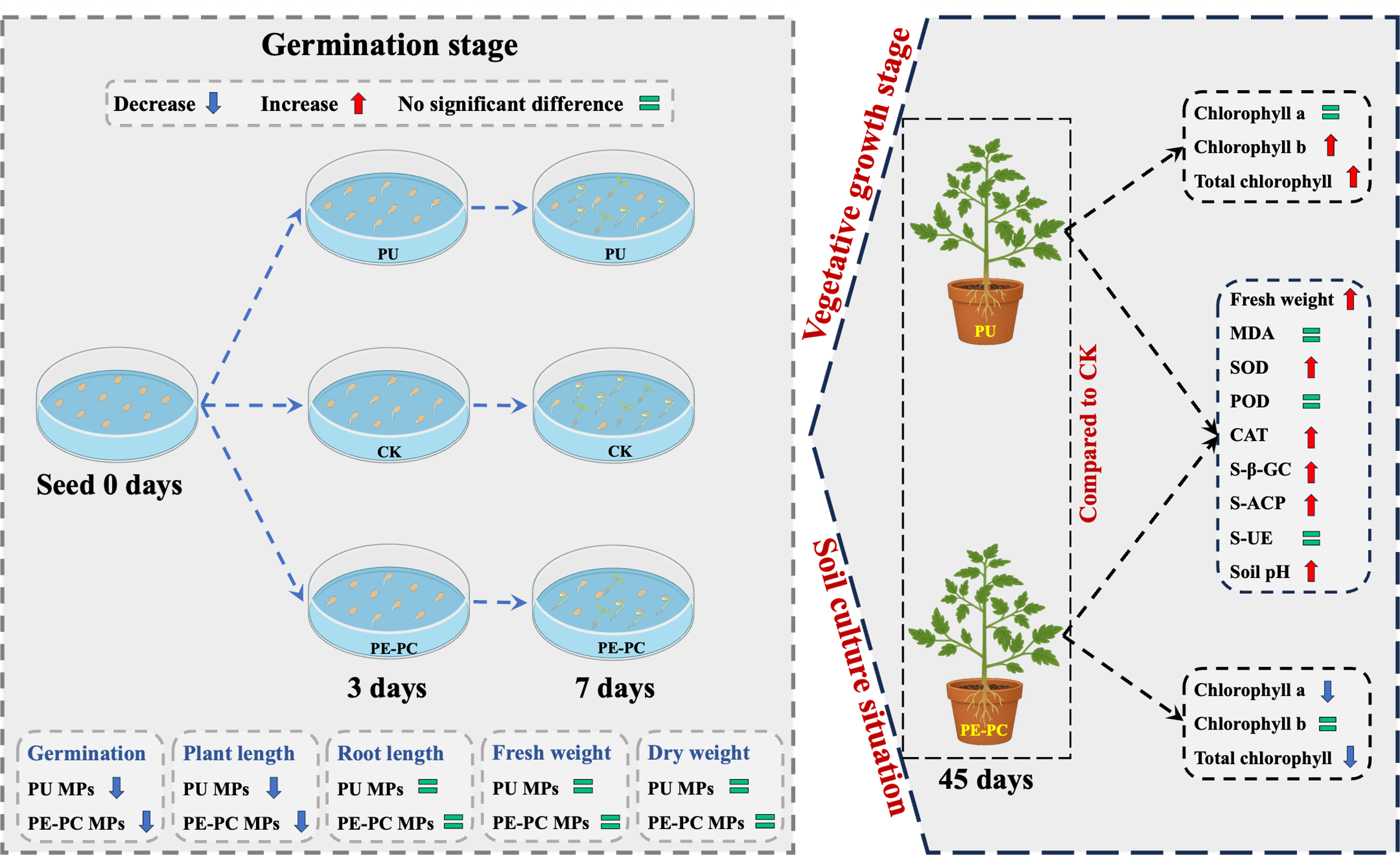

该研究选取聚氨酯(polyurethane, PU)与聚乙烯-聚碳酸酯(polyethylene-polycarbonate, PE-PC)两类常见包膜材料,通过室内模拟试验,系统评估了两类MPs对番茄(Solanum lycopersicum)不同生长阶段的生理效应及其对土壤酶活性的影响。结果表明,PU和PE-PC MPs显著降低了7天发芽率,分别下降12.5–17.5%和12.5–21.7%,并抑制了幼苗早期生长。有趣的是,在45天生长期阶段,无论PU还是PE-PC MPs均未表现出明显的植物毒性,甚至促进了番茄植株的总鲜重。叶绿素分析显示,1% PU MPs略微提高叶绿素含量,而高浓度PE-PC MPs则降低叶绿素含量。土壤酶分析显示,β-葡萄糖苷酶和酸性磷酸酶活性增加,但尿素酶活性变化不显著。

图1.包膜肥源微塑料对番茄生态系统影响示意图

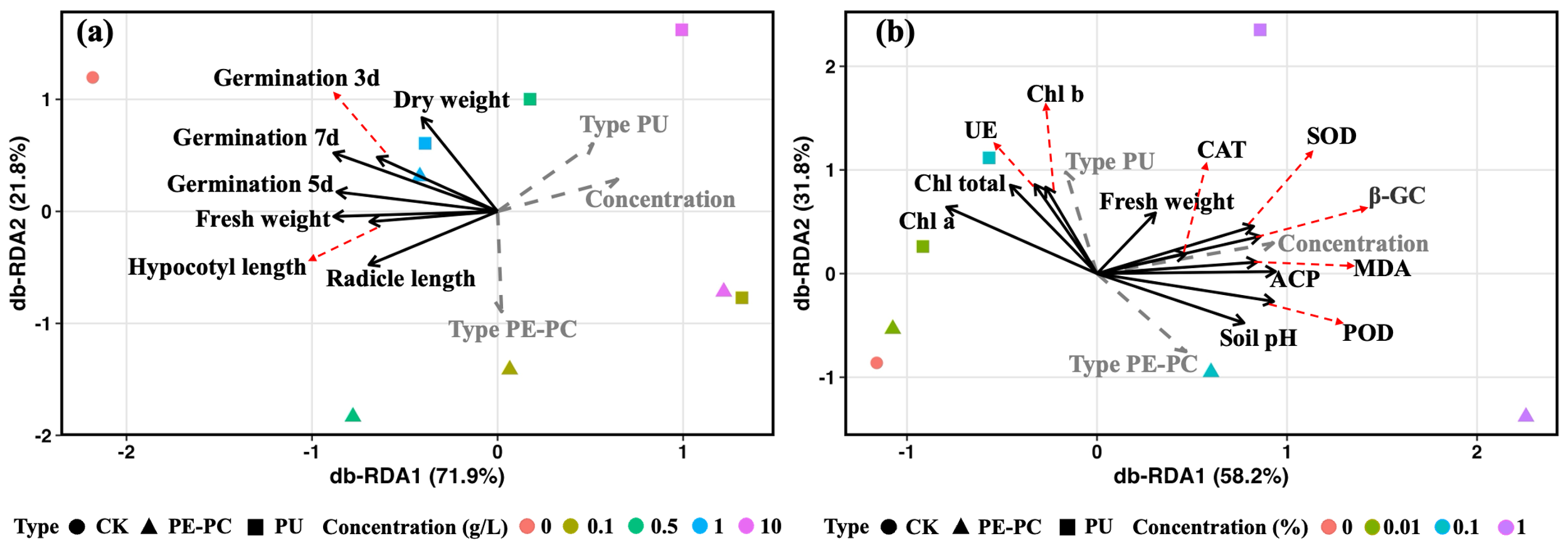

通过基于距离的冗余分析(distance-based redundancy analysis, db-RDA)揭示了MPs类型与浓度对植物生理特征与土壤酶活性的协同影响机制。MPs浓度是影响植物抗氧化反应与土壤代谢活性的关键因子,而MPs类型则在不同阶段表现出差异化效应。高浓度PU MPs与光合色素及根系代谢活性呈正相关,而PE-PC MPs与氧化酶活性和pH变化更为相关,显示其对土壤氧化还原过程具有更强干扰性。

图2. MPs浓度和类型对番茄生长相关参数影响的Db-RDA分析

该研究从植物生理响应、根际酶学特征与统计学关联机制三个层面系统阐明了包膜肥衍生MPs在农田生态系统中的生物学效应及作用途径。结果表明,包膜肥MPs在作物早期生长阶段具有潜在生态风险,但在植株生长后期可能通过抗氧化调控与生理适应机制实现缓解。研究指出,MPs对农田生态系统的影响具有阶段性与种类特异性,长期积累仍可能对土壤健康与养分循环造成潜在干扰。该成果为理解农业面源MPs污染的发生机制与生态风险提供了新的证据,并为控释肥料包膜材料设计的优化、施肥管理及农业绿色转型提供了重要参考。

资环学院2023级博士研究生李俊锁为第一作者,占新华教授为通讯作者。研究得到了国家自然科学基金的资助。

论文链接:

阅读次数:13

【 转载本网文章请注明出处 】